|

Person, Werk und Wirkungsort Freges vorzustellen, Jena ist nicht nur im Bewußtsein der Jenenser ein Ort mit bedeutenden kulturellen Traditionen von Weltgeltung. Als Beleg dafür wird im allgemeinen auf literarische und philosophische Traditionen verwiesen, auf das Wirken Goethes und Schillers, auf Jena als Zentrum der Frühromantik und der Philosophie des klassischen deutschen Idealismus, dokumentiert durch die in Jena geschaffenen Werke solch bedeutender Persönlichkeiten der europäischen Geistesgeschichte wie Fichte, Schelling, Hegel, Hölderlin, die Gebrüder Humboldt, die Gebrüder Schlegel, Novalis, Tieck, Brentano, wobei diese Aufzählung längst nicht vollständig ist. Weniger Beachtung findet, daß Jena durch das nahezu fünfzigjährige

Wirken Gottlob Freges

an der Jenaer Universität, von

Beginn seines Studiums im Jahre 1869 an bis hin zur Emeritierung 1918,

untrennbar mit der Entstehung der modernen Logik verbunden ist, die auf

die Wissenschafts- und Technologieentwicklung des 20. Jahrhunderts einen

nachhaltigen Einfluß ausgeübt hat. Die überragende Bedeutung Freges für die Herausbildung der modernen Logik, der logischen Semantik und der analytischen Philosophie ist international unbestritten und hoch geachtet. Nicht nur für Alonzo Church ist Frege der größte Logiker der Neuzeit. Franz von Kutschera faßt seine Hochachtung vor der wissenschaftlichen Leistung Freges in die Worte:

Gottlob Frege gilt heute zu Recht als die zentrale Figur unter denen, die zur Begründung der modernen Logik beigetragen haben, und es ist auch nicht übertrieben, wenn man ihn oft als den bedeutendsten Logiker nach Aristoteles bezeichnet. Und unzweifelhaft ist Heinrich Scholz zuzustimmen, für den feststeht:

Das größte Genie der neueren Logik im 19. Jahrhundert ist aber unstreitig der deutsche Mathematiker Gottlob Frege.

Frege-Homepage der Stanford University

Mit

Jena hatte sich Frege

1869 einen Studienort gewählt, der noch völlig dem

traditionellen Bild der deutschen Universitätsstadt entsprach,

in dem aktuelles Geschehen und Traditionen durch die

unauflösliche Verbindung von Stadt und Universität

bestimmt waren. Eingebettet in das herrliche Saaletal, umgeben von bis

zu 300 m aufragenden hellen Kalkfelsen, von Wäldern und

Feldern, ungestört von industriellen Einflüssen, mit

milden klimatischen Bedingungen, herrschten hier geradezu idyllische

Verhältnisse. Selbst die in anderen deutschen Städten

längst zum Alltag gehörende Eisenbahn machte bis 1876

noch einen Bogen um Jena. In Freges Jenenser Zeit fällt der

Aufstieg Jenas von dem durch die Menschen und ihre unmittelbaren

Beziehungen geprägten Universitätsstadt

zum industriellen Zentrum, in dem die Universität nicht mehr

dominierend ist, wo sich aber Industrie und Wissenschaft in einer

einzigartig fruchtbaren Weise verbinden und sich gegenseitig

ergänzen. bis Mitte des 19. Jahrhunderts  Erste Erwähnung fand die Siedlung Jani, aus der dann Jena hervorgegangen ist, um die Jahre 839/850 in einem Hersfelder Zinsregister. Diese Siedlung lag an einer Saalefurt an der Ostgrenze des Frankenreiches, nahe an slawischem Siedlungsgebiet, auf das noch heute Namen von Ortschaften wie Nerkewitz, Kospeda, Zwätzen hinweisen. Seit dem 12. Jahrhundert unterstand das Dorf Jene den Herren von Lobdeburg und entwickelte sich zu einem Handwerks- und Handelsplatz. Bekannt wurde Jena auch als Münzstätte. Das wichtigste Gewerbe war aber weiter die Landwirtschaft, vor allem der an den Saalehängen betriebene Weinbau. Das Stadtrecht wurde Jena um 1230 verliehen. Im 13. Jahrhundert wurden bereits Stadtbefestigungen angelegt, die mit der Erweiterung der Stadt weiter ausgebaut wurden. Von besonderer Bedeutung bis ins 20. Jahrhundert hinein ist der im Jahre 1331 erfolgte Übergang Jenas in den Besitz des Wettiner Adelsgeschlechts. Im 14./15. Jahrhundert entwickelte sich Jena zu einem wirtschaftlichen Zentrum des thüringischen Gebietes. Weinbau und entwickelte Handelsbeziehungen waren die wichtigsten Grundlagen des wirtschaftlichen Gedeihens Jenas, auf deren Basis immer mehr Feudalrechte an die Stadt und ihren Rat übergingen. Um 1485/86 spaltete sich das Wettiner Haus in den Leipziger und den Altenburger Zweig. Jena wurde dem Kurfürst Ernst zugeschlagen und verblieb bis nach Ende des 1. Weltkrieges im Hoheitsbereich der ernestinischen Linie. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts hatte Jena für damalige Verhältnisse ansehnliche 3800 Einwohner. Im Verlaufe der Reformation kam 1524 Luther nach Jena, um sich mit dem radikaleren Prediger Andreas Karlstadt und dessen Anhängern auseinanderzusetzen. Am 22. August 1524 trafen sich Luther, Karlstadt und dessen Jenenser Anhänger Martin Reinhard und G. Westerburg zu einem Streitgespräch in der Gaststätte Zum schwarzen Bären. Während des Bauernkrieges wurden durch Anhänger Thomas Müntzers in Jena die Klöster der Dominikaner und Karmeliter gestürmt. Die Stadt beteiligte sich dann mit 100 Bewaffneten an der Niederwerfung des Müntzerschen Heeres am 15. Mai 1525. Im Ergebnis der Reformation wurden die Klöster in Jena säkularisiert und eine Stadtschule eingerichtet. Von weit größerer Bedeutung für Jena und den gesamten Thüringer Raum war aber der Entschluß von Kurfürst Johann Friedrich I., dem Großmütigen, im Jahre 1548 eine Hohe Schule, das Akademische Gymnasium in Jena zu gründen, die ihren Platz im ehemaligen Dominikanerkloster fand. Johann Friedrich I. wollte damit Ersatz für die Universität Wittenberg schaffen, die er im Schmalkaldischen Krieg von 1546/47 zusammen mit dem sächsischen Kurkreis und der Kurwürde verloren hatte. Die sofortige Gründung einer neuen Universität scheiterte am Widerstand von Karl V.

Die

Eröffnung der Hohen Schule fand am 19. Mai 1548 statt und mit

zwei Wittenberger Melanchton-Schülern, Johannes Stigel (Poet

und erster Rektor) und Victorin Strigel (Theologe und Philosoph),

wurden die ersten Professoren der Hohen Schule berufen, in deren

Matrikel sich bis Ende 1548 bereits 171 Studenten eingetragen hatten.

Durch die ernestinischen Teilungen von 1572 und 1640 gehörte Jena zum Herrschaftsgebiet der Herzöge von Sachsen-Weimar. Die Erhaltung der Universität blieb aber weiter Aufgabe der aus den Teilungen hervorgegangen Staaten Sachsen-Weimar, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Coburg-Saalfeld. Die Universität nahm als thüringische Territorialuniversität eine gute Entwicklung und verfügte bereits 1596 über 760 eingeschriebene Studenten. Einen großen Rückschlag brachte der Dreißigjährige Krieg, in dem Jena 1637 durch kaiserliche Truppen verwüstet wurde und bis Ende des Krieges über ein Jahrzehnt lang unter wechselnden Besatzungen zu leiden hatte. Im Gefolge dessen erreichten auch die Studentenzahlen 1641/42 mit 250 Studenten einen Tiefpunkt, von dem sich die Universität bis 1690 aber soweit erholte, daß in diesem Jahr 1200 Studenten eingeschrieben hatten. Mitten im Dreißigjährigen Krieg, 1633, verbesserte sich die wirtschaftliche Selbständigkeit der Universität entscheidend: Bis zu diesem Jahr war die Universität vollständig auf unmittelbare Staatszuschüsse von den Erhalterstaaten angewiesen. Nach Überschreibung der Güter Remda und Apolda war die Universität in der Lage, ihre Finanzen genauer zu planen, und sie konnte drei Viertel der Besoldungen selbst decken, wodurch sich natürlich auch die Freiheit der Universität in den eigentlichen Universitätsbelangen erhöhte. Diese Bedingungen wurden von der Universität hervorragend benutzt. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts rückte die Universität an die Spitze der deutschen Universitäten und erlangte gesamteuropäische Bedeutung. Als herausragender Erneuerer der Wissenschaft dieser Zeit gilt Erhard Weigel (1625-1699), der 1653 an die Jenenser Universität berufen wurde und hier vor allem in der Philosophie und Mathematik wirkte. Mit seiner Betonung der Mathematik als Grundlage aller Wissenschaften, auch der Philosophie, nahm er eine Hauptforderung des französischen Philosophen Rene Descartes auf. Durch die Betonung mathematischer Berechnungen, des Experimentierens und der Naturbeobachtung als Grundlagen dogmenfreier Wissenschaft setzte er sich in Gegensatz zur herrschenden scholastischen Wissenschaftsauffassung und wurde zum bedeutendsten Vertreter der Jenaer Frühaufklärung. Sein Ruf verbreitete sich bereits während seines langjährigen, von 1653 bis 1699 dauernden Wirkens an der Universität weit über die Grenzen Jenas und Thüringens hinaus und zog eine Vielzahl bedeutender Schüler an, die später selbst im Sinne Weigels die antidogmatische und antischolastische Erneuerung der Wissenschaften vorantrieben. Sein berühmtester Schüler ist ohne Zweifel Gottfried Wilhelm Leibniz, auf dessen Idee der lingua charcteristica universalis, einer umfassenden formalisierten Kalkülsprache als Teil der scientia generalis, der Universalsprache der Wissenschaft, sich später auch Gottlob Frege als Ideengeber für sein Werk der Neubegründung der Logik berufen konnte. Die Universität Jena wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zum wichtigsten Platz der deutschen Frühaufklärung unter den protestantischen deutschen Universitäten. Die überregionale Bedeutung Jenas in dieser Zeit erhellt auch daraus, daß zwischen 1652 und 1723 Thüringer nur einen geringen Anteil der Studenten ihrer Landesuniversität stellten. Nahezu drei Viertel waren Ausländer, zu denen freilich auch die nichtthüringischen Deutschen gezählt wurden. Eine besondere Anziehungskraft übte der hohe Stand der in Jena vertretenen Philosophie, Mathematik, Naturwissenschaften und Medizin aus. Durch ihren Aufschwung wurde die Universität zu einem beachtlichen Wirtschaftsfaktor in Jena. Handel und Handwerk profitierten in bedeutendem Maße von der Universität. Jena wurde neben Leipzig ein Zentrum des deutschen Verlagswesens und der Buchdruckerei. Auch die Bautätigkeit wurde stark belebt. In die Periode des Barock fällt auch die kurze geschichtliche Episode, in der Jena zur Residenzstadt des von 1672 bis 1690 existierenden, nur 515 km2 großen Herzogtums Sachsen-Jena erhoben wurde. Auch

im ersten Drittel des 18. Jahrhundert war die Jenenser

Universität stark von Studenten frequentiert. Mit

über 700 jährlichen Einschreibungen und einer

Gesamtzahl von 1800 Studenten - eine Studentenzahl, die Jena erst im

20. Jahrhundert wieder erreichte - verfügte Jena im zweiten

Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts über die am stärksten

besuchte deutsche Universität. Danach blieb Jena allerdings

gegenüber anderen deutschen Universitäten

zurück. Das drückte sich auch in sinkenden

Studentenzahlen aus. Von 1761 bis 1777 studierten durchschnittlich nur

noch 700 Studenten in Jena, was die wirtschaftliche Lage Jenas

erheblich belastete. Einen

neuen Aufschwung erlebte Jena und seine Universität mit der

Regierungszeit von Herzog Carl August und dem Wirken Goethes in Weimar

und Jena. Die Universität erlebte so zwischen 1785 und 1819

eine neue Blütezeit. Für kurze Zeit wurde Jena sogar

nach Halle zur zweitgrößten deutschen

Universität. Trotzdem teilte Jena mit anderen deutschen

Universitäten um die Jahrhundertwende das Schicksal sinkender

Studentenzahlen. Viele deutsche Universitäten schlossen in

dieser Zeit ihre Pforten:FN1

Diesen zweiundzwanzig Universitätsschließungen standen nur vier Ersatzgründungen gegenüber: 1802 Landshut, 1808 Aschaffenburg (1811 wieder geschlossen), 1809 Berlin und 1818 Bonn. Auch in Jena hing die Gefahr der Schließung der Universität wie ein Damoklesschwert über der Stadt. Bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts verstummten die Diskussionen und Gerüchte darüber nicht. Zumindest um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert wurde allerdings die Existenz der Universität Jena durch den auf Wissenschafts- und Kunstförderung bedachten Weimarer Hof nicht zur Disposition gestellt: "An eine Schließung der Jenaer Universität ist ernsthaft nie gedacht worden, so schwer auch die finanziellen Lasten auf die Regierung gedrückt haben mögen. Ja, selbst Besuchsverbote, die Kursachsen, Preußen u.a. gegen Jena verhängten, haben schließlich doch nur dazu geführt, den guten Ruf unserer Universität als Hort der Freiheit nicht nur wachzuhalten, sondern zu stärken."FN2 Nachdem

sich Jena schon als Zentrum der Frühaufklärung und

des Frühkantianismus einen Namen gemacht hatte, wird die

Universität in die beiden Jahrzehnte um die Jahrhundertwende

zum Zentrum der Philosophie des klassischen deutschen Idealismus, der

seine Weltgeltung bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Philosophen

wie Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Georg

Wilhelm Friedrich Hegel gaben dieser Philosophie in Jena ihr

Gepräge. Von

längerer unmittelbarer Wirksamkeit in Jena war die Berufung

des vor allem naturphilosophisch bedeutenden Kantianers Jakob Friedrich

Fries (1773-1843), der Jena zwar 1806 verlassen hatte, über

Heidelberg aber 1816 wieder nach Jena zurückkehrte und hier

bis an sein Lebensende wirkte. FN1

Vgl.: Koch, Herbert: Geschichte

der Stadt Jena. Stuttgart 1966,

S. 242. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Kuratoren der Universität Im August 1819 wurden alle deutschen Staaten durch die Karlsbader Beschlüsse verpflichtet, für ihre Universitäten die Stelle eines Kurators zu schaffen, der als Regierungsbevollmächtigter alle wichtigen Angelegenheiten der Universität zu überwachen hatte.FN1 Dem Kurator oblag es, zu Habilitationsgesuchen und Berufungsvorschlägen vor ihrer Weiterleitung an die Regierung seine Stellungnahme abzugeben, nachdem diese im Beisein des Kurators bereits von Fakultät und Senat der Universität gebilligt worden waren. Dabei stellte seine Stellungnahme die entscheidende Grundlage für die Beschlußfassung durch die Regierung dar. In den Karlsbader Beschlüssen war diesem Amt vorrangig eine Überwachungsfunktion gegen jakobinische und liberale Tendenzen an den Universitäten zugedacht gewesen. Die damit verbundene Einschränkung der Universitätsautonomie ordnete sich so in die mit den Karlsbader Beschlüssen verbundenen Einschränkungen allgemeiner bürgerlicher Rechte ein. In Sachsen-Weimar, mit dem liberalen Herzog Carl August an der Spitze, der zugleich formell als Rector magnificentissimus die Universitätshierarchie anführte, hatte die Errichtung des Kuratels entgegen aller Erwartung durchaus positive Folgen. Von Beginn an sahen die vom jeweiligen Herzog bestellten Kuratoren ihre Aufgabe darin, möglichst günstige Bedingungen für die Arbeit der Universität zu schaffen. Zu diesen Bedingungen zählten sie auch geistige Freiheit. So konnte Jena nach der Berufung Ernst Haeckels zu einem Zentrum des in dieser Zeit geradezu verfemten Darwinismus werden und verhalf dieser Theorie nicht nur in Deutschland zum wissenschaftlichen Durchbruch. Die Kuratoren waren bestrebt, in den Beziehungen zwischen Universität und den Regierungen der Erhalterstaaten zu vermitteln und waren dabei in einer vorteilhaften Lage: Einmal hatten sie als Beauftragte der Regierungen deren Vertrauen und standen nicht im Verdacht, einseitig und im eigenen Interesse Universitätsbelange zu vertreten. Andererseits waren sie durch ihren ständigen unmittelbaren Kontakt mit den Universitätsangelegenheiten vertraut, die sie nicht vorrangig aus dem Schriftverkehr kannten, sondern mit denen sie im persönlichen Kontakt mit den Professoren in Fakultäts- und Senatssitzungen, aber auch im persönlichen Gespräch konfrontiert wurden. Entscheidungsverfahren konnten so durch die verbindliche Meinungsbildung des Kurators abgekürzt werden, wobei im allgemeinen von beiden Seiten akzeptierte Kompromisse zwischen den Wünschen der Universität und den Möglichkeiten der Erhalterstaaten gefunden wurden. In dieser Weise wirkten bereits die ersten Kuratoren Motz und Ziegesar. Als 1849 die Möglichkeit bestand, dieses durch die Karlsbader Beschlüsse aufgedrängte Amt wieder abzuschaffen, hatte es sich durch die Arbeit dieser beiden Kuratoren so sehr bewährt, daß auch die Universität keine Veranlassung hatte, sich von der Beseitigung dieser Institution Vorteile zu versprechen. Das Vertrauen in diese Institution wurde dann auch durch die folgenden Kuratoren voll gerechtfertigt. In besonderer Weise hat der von 1851 bis 1877 amtierende Kurator Moritz Seebeck die Universität gefördert. Er verstand sich nicht als Verwalter, sondern als Teilnehmer an Entscheidungsprozessen, wozu auch gehörte, sich ein fundiertes eigenständiges Urteil zu bilden. "Der hochgebildete Seebeck verließ sich in den Berufungsverhandlungen nie allein auf die Gutachten der Fachgelehrten, sondern bildete sich durch Literaturstudien und Vorlesungsbesuche ein ausgewogenes Urteil über die Lehrstuhlkandidaten. Die zuständigen Minister in Weimar, Gotha, Altenburg und Meiningen vertrauten ihm fast blindlings und stimmten den außergewöhnlichsten Vorschlägen zu."FN2

Seebeck war es zu danken, daß Kuno Fischer nach Jena berufen wurde, nachdem im Jahre 1855 die einzigen Lehrstühle für Philosophie durch den Tod von Ernst Reinhold und Karl Friedrich Bachmann verweist waren. Einer der beiden Lehrstühle wurde mit dem schon seit 1839 in Jena lehrenden Ernst Friedrich Apelt besetzt, der als Schüler von Fries eine bedeutende Jenenser philosophische Tradition weiterführte. Seine Lehrveranstaltungen waren nicht auf die Philosophie beschränkt, sondern erstreckten sich auch auf Mathematik und Naturwissenschaften. Für Kuno Fischer kam das Angebot, sich auf einen der beiden Lehrstühle berufen zu lassen, in einer schwierigen Phase seiner wissenschaftlichen Laufbahn. In der sich nach der 1848/49er Revolution in vielen deutschen Staaten ausbreitenden antiliberalen Grundstimmung war ihm nämlich 1853 in Heidelberg mit dem Vorwurf, pantheistische Lehren zu vertreten, die Lehrberechtigung abgesprochen worden. Seine Berufung nach Jena ist ein Indiz dafür, daß die thüringischen Erhalterstaaten der Universität Jena, vor allem aber Sachsen-Weimar mit dem dort von 1853 bis 1901 regierenden Großherzog Carl Alexander (1818-1901), sich diesem Trend nicht vorbehaltlos unterordneten, sondern durchaus darauf bedacht waren, Universitätsbelange unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung wissenschaftlicher Potenzen zu behandeln und nicht primär auf Basis politischer Rücksichten. Auf dieser Basis profitierte die Jenenser Universität durch die kluge Berufungspolitik ihres Kurators Seebeck - hier konkret im Falle Fischers - sogar von der antiliberalen Hochschulpolitik anderer deutscher Staaten. Fischer selbst beschreibt die Situation so: "Was damals einer Universität an Lehrkräften durch politische und kirchliche Verfolgungen verloren ging, konnte eine andere, die von solchen Angriffen verschont blieb, gewinnen und für Deutschland erhalten. In einer so günstigen, fast einzigen Lage im Anfange der fünfziger Jahre befand sich Jena, und Seebeck, der wohl conservativ im besten Sinne des Wortes, aber gar nicht reactionär gesinnt war, wußte diese Conjunctoren der Zeit für die Universität wohl zu benutzen."FN3 Fischer wurde in Jena zu einem Glanzpunkt der philosophischen Fakultät und des gesamten Universitätslebens. Seine Vorlesungen waren - ganz im Gegensatz zu denen des frühen Abbe und Freges - gesellschaftliche Ereignisse von Rang für die Universität und die Stadt Jena. Es gab wohl kaum Studenten, die nicht seine Vorlesungen besucht hätten. Von allen Zeitzeugen wird die hervorragende Vortragskunst Fischers gerühmt. Das große Interesse der Öffentlichkeit wurde auch nicht dadurch getrübt, daß Kuno Fischer als ausgesprochen arrogant und dünkelhaft galt. So berichtet Koch über Fischer: Eines Tages traf ihn ein Kollege auf dem Fürstengraben, hörte ihn in Selbstgespräche versunken und fragte ihn, ob er dies zu tun gewohnt sei. 'Ja, wissen Sie, es ist mir immer wertvoll, die Worte eines bedeutenden Geistes hören zu können.' Als er aber Jena verlassen hatte, bemerkte er: 'Mein Haus übernahm ein Seifensieder und meinen Lehrstuhl ein Leimsieder', womit er Rudolf Eucken meinte."FN4 Der Kurator Seebeck strebte für die Universität ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Geistes- und Naturwissenschaftlern an und sah es als seine wichtigste bildungspolitische Aufgabe, die Universität durch Gewinnung junger aufstrebender Wissenschaftler zu fördern. Die Universität sollte den Rahmen für die Entfaltung unverbrauchter schöpferischer Kräfte liefern, wozu geistige Freiheit und das Beschreiten neuer Wege in der wissenschaftlichen Arbeit gehörten. Er scheute sich nicht, die Berufung eines Zwanzigjährigen, E. Sievers, zum Professor der Germanistik zu empfehlen. Auch die vorbehaltlose Förderung Ernst Haeckels machte er zu seiner Angelegenheit. Und ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen, den jungen Ernst Abbe der Wissenschaft und der Universität zu erhalten, der aufgrund seiner unerträglichen materiellen Situation ernsthaft entschlossen war, die Universität zu verlassen und sich um eine Gymnasiallehrerstelle zu bewerben. Es muß nicht weiter begründet werden, welches historische Verdienst sich Seebeck allein dadurch für die Universität, die Stadt Jena und den Thüringer Raum erworben hat. Und schließlich hätte Gottlob Frege ohne Ernst Abbe wohl kaum sein Werk der Begründung der modernen Logik in Jena vollenden können. Seebeck bewies bei seinen Aktivitäten ein unglaublich sicheres Einschätzungsvermögen für das Machbare und im Sinne der Universität Anzustrebende. Es fehlte ihm dann auch nicht an Durchsetzungskraft, seine Entscheidung mitunter gegen beharrliche Forderungen aus den Reihen der Universität zu behaupten. So verhinderte er die Berufung von Eugen Dühring als Nachfolger für Kuno Fischer, obwohl er nach eingehendem Studium der wissenschaftlichen Arbeiten Dührings deren Substanz respektierte. Seine Entscheidung gegen Dühring war auf dessen offen sozialdemokratische und antireligiöse Grundhaltung bezogen, durch die er eine unannehmbare politische Belastung auf die Universität zukommen sah. Das Besetzungsverfahren für diesen Lehrstuhl endete schließlich mit der Berufung Rudolf Euckens, des ersten und einzigen Nobelpreisträgers der Universität Jena. Auf Seebeck folgten die Kuratoren August v. Türcke (von 1878 bis 1884, also die Zeit, in der Gottlob Frege seine Begriffschrift und die Grundlagen der Arithmetik schrieb), Heinrich von Eggeling (1884-1909) und Max Vollert (1909-1922).

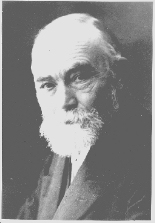

Heinrich von Eggeling Nicht nur wegen der langen Amtszeit verdient Eggeling besondere Erwähnung.

Eggeling war ein Studienfreund Abbes und hatte ebenfalls Mathematik

studiert. Er trat auch als Mitglied der Schäfferschen Mathematischen

Gesellschaft und deren Preisträger in Erscheinung. In seine

Amtszeit fällt die Errichtung des Materialfonds für

wissenschaftliche Zwecke 1886 und der Carl-Zeiss-Stiftung 1889

durch Abbe. Zwischen Abbe und Eggeling bestand ein sehr enges und

vertrauensvolles Verhältnis, ohne das es Abbe wohl kaum möglich

gewesen wäre, sein Stiftungswerk zu schaffen. Andererseits war

Eggeling eher zögerlich, wenn es um Berufungsfragen ging, worunter

auch Frege zu leiden hatte, auch wenn der Einfluß Abbes auf Eggeling

und das Ministerium in Weimar schließlich doch groß genug war,

um die Berufung Freges zum Honorarprofessor durchzusetzen. FN1 Vgl.: Vollert, Max: Geschichte

der Kuratel der Universität Jena. Jena 1921. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Hatte die 1848er Revolution in Deutschland kaum tiefgreifende politische Veränderungen hervorgerufen, so blieb Jena auch noch Jahre nach der Reichsgründung von 1871 von wirtschaftlich-industriellen Entwicklungen weitgehend verschont. Jena gehörte zum Großherzogtum Sachsen-Weimar, in dem die große kulturelle Tradition fortwirkte, der sich nach seinem erfolgreichen Großvater Carl August nun auch der herrschende Großherzog Carl Friedrich verpflichtet fühlte. Den kulturellen adäquate wirtschaftliche Erfolge blieben allerdings weiterhin aus. Dies war nicht einer unklugen Politik des Regenten geschuldet. Dieser trug den Bestrebungen zur Überwindung der durch die Kleinstaaterei hervorgerufenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten durchaus Rechnung. Die Kleinstaaterei als Ursache der Misere war auch durch die beste Politik nicht vergessen zu machen: "Die Kleinheit des Landes mit seinen 3580 qkm, das noch dazu in drei voneinander getrennte Teile (Weimar-Jena, Eisenach und Neustadt a/O.) zerrissen war, die ihrerseits ringsum vom <Ausland> umschlossen und von dessen Wirtschaft mitbedingt waren, ließen natürlich eine großzügige Politik nicht zu."FN1 Nicht nur Sachsen-Weimar war in dieser Weise zersplittert. Thüringen insgesamt war auch nach der Reichsgründung von 1871 das am meisten zergliederte Territorium Deutschlands. Die vier Erhalterstaaten der Universität, das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach und die Herzogtümer Sachsen-Gotha, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Altenburg verloren erst 1918 ihre staatliche Selbständigkeit. Sachsen-Weimar hatte ganze vier im damaligen Verständnis größere Städte: die Residenzstadt Weimar, Apolda mit relativ ausgeprägten industriellen Ansätzen, Eisenach mit einigen Industriebetrieben und Jena mit seiner vollständigen Fixierung auf die Universität. Die größte Stadt im Lande war Weimar mit 12000 Einwohnern; Jena kam auf etwa die Hälfte: Ende 1858 ergab eine Zählung 6874 Einwohner. Diese Zahl war über ein halbes Jahrhundert nahezu unverändert geblieben und zehn Jahre lang soll in Jena kein Haus gebaut worden sein.FN2 So nimmt es auch nicht Wunder, daß Jena um 1860 von der Anlage her noch gut als mittelalterliche Stadt zu erkennen war. Die jahrhundertealten Befestigungen waren noch gut rekonstruierbar: Die als Ruinen erhaltenen Ecktürme des rechteckigen Befestigungssystems waren durch Straßen verbunden, die den ursprünglichen Stadtmauern folgten. Hausnummern waren unbekannt, statt dessen wurden die Wohnungen durch den Namen des Hauswirtes gekennzeichnet. So überflüssig wie die Hausnummern waren öffentliche Verkehrsmittel. Selbst die von Goethe probeweise erstmals in Deutschland eingeführte Gasbeleuchtung war nicht mehr vorhanden. Straßenlaternen schienen so ungewöhnlich gewesen zu sein, daß die am Anfang der Neugasse befindliche Laterne als achtes Weltwunder bezeichnet wurde, weil sie vier Straßen beleuchtete. (Auerbach, 49f.) Mit der wirtschaftlichen Abgeschiedenheit Jenas ging die verkehrstechnische Abgeschiedenheit einher: Jena war als letzte deutsche Universitätsstadt noch bis 1874 ohne Eisenbahnanschluß. Selbst Weimar, Apolda und Eisenach waren durch die Thüringische Eisenbahn weit vor Jena mit dem Eisenbahnnetz Deutschlands verbunden. Wer reisen wollte, mußte zu Fuß oder (nicht schneller, aber weniger anstrengend) mit dem Pferdeomnibus die ca. 15 km bis zu den Bahnhöfen in Apolda oder 25 km bis nach Weimar überwinden. Jena blieb so auch von dem mit der Eisenbahnanbindung verbundenen allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung verschont, ein Resultat, in dem eine Jenenser Fraktion geradezu einen Segen erblickte. Bei 1857 geführten Verhandlungen zur Anbindung Jenas an die Eisenbahn formierten sich die Gegner dieser Anbindung unter Losungen wie der, die Bahn würde das Ende der Jenaischen Einfachheit bedeuten. Mit der Eisenbahn sahen sie auch das Ende der Universität kommen, denn dann würde alles teurer werden, die Professoren würden höhere Gehälter fordern, die das Land dann nicht mehr bezahlen könne oder wolle. (Auerbach, 50) Aber auch unabhängig von den Diskussionen um die Eisenbahnanbindung schien Mitte des 19. Jahrhunderts die Existenz der Universität ein viel zu großer Luxus für ein so kleines Land wie Sachsen-Weimar zu sein. In der Diskussion war die Schließung der naturwissenschaftlichen Fächer und auch die völlige Schließung der Universität. Dabei entsprach der Zuschuß von 75000 Mark für die Universität gerade soviel, wie für 125 Soldaten auszugeben war. Die Professorengehälter waren diesem Niveau angepaßt: Ein Ordentlicher Professor konnte mit 200 Talern im Jahr rechnen, in Ausnahmefällen mit 300 Talern. (Auerbach, 50) Finanzielle Sorgen waren auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Hauptproblem der thüringischen Erhalterstaaten der Universität. Eine gewisse finanzielle Entspannung, die auch der Jenenser Universität zugute kam, erlebte Sachsen-Weimar durch die Heirat des Großherzogs Carl Friedrich, dessen Gemahlin Sophie aus den Niederlanden ein beträchtliches Vermögen mit nach Weimar brachte. Aber diese Aufstockung der Staatsfinanzen konnte die schwierige finanzielle Situation des Staates und damit auch der Universität nicht grundsätzlich verändern. Noch nach 1870 verstummten deshalb Gerüchte über eine unmittelbar bevorstehende Schließung der Universität nicht. In dieser Situation wurde der Universität von dem Altenburger Kaufmann Wilhelm Reichenbach die gewaltige Summe von 550 000 Reichsmark vererbt, was zum endgültigen Verstummen der Schließungsgerüchte führte. Aber auch diese Stiftung war ein einmaliger Akt. Dauerhafte nichtstaatliche Hilfe, auf die sich die Universität in ihren weitergehenden Planungen stützen konnte, wurde ihr erst durch die 1889 von Ernst Abbe gegründete Carl-Zeiss-Stiftung zuteil. Ernst Abbe, der spätere Lehrer und Förderer Gottlob Freges, hatte die durch die Finanznot der Universität hervorgerufene bauliche, instrumentelle und personelle Beengtheit der Universität noch als Student und später lange Jahre in seiner Lehr- und Forschungstätigkeit gespürt. Bis Ende der 50er Jahre gab es lediglich im historischen Gründungsgebäude, dem Collegienhof, einige öffentlich nutzbare Räume; grundsätzlich mußte jeder Lehrende selbst für entsprechende Räumlichkeiten für seine Vorlesungen sorgen. Diese Lage verbesserte sich erst ab 1861, nachdem die ehemalige Studentenkaserne Wucherey zu einem für Jenaer Verhältnisse großem Hörsaal- und Verwaltungsgebäude umgebaut worden war. Auch die Versorgung mit naturwissenschaftlichen Apparaturen, Sammlungen etc. war nahezu nicht vorhanden: Zufällig angesammelte Instrumente (vor allem aus der Zeit Goethes) wurden durch persönliches Eigentum der Professoren ergänzt. Bei anstehenden Berufungen konnte es sich die Universität nur in Ausnahmefällen erlauben, renommierte Wissenschaftler von außerhalb zu gewinnen. Priorität bei Entscheidungen hatten letztlich die finanziellen Verhältnisse. Paradoxerweise hatte diese unbefriedigende Lage aber auch positive Folgen: Die Universität war dadurch gehalten auch jungen aufstrebenden Kräften zu vertrauen, die zielstrebig an der Universität gefördert wurden (Beispiele dafür sind Ernst Abbe und Gottlob Frege) oder bei Bewerbungen von außerhalb auch gegen renommierte Wissenschaftler gute Chancen hatten. Andererseits wurde es der Universität schwer, Wissenschaftler, die zu Beginn ihrer akademischen Karriere nach Jena gekommen waren und sich in dem fruchtbaren geistigen Klima der Universität gut entwickelt hatten und beachtliche wissenschaftliche Leistungen vollbrachten, in Jena zu halten. Jena kam so in den Ruf einer Aufstiegs- und Durchgangsuniversität. Als Ernst Abbe 1857 nach Jena kam, gab es an der philosophischen Fakultät acht Stellen: fünf geisteswissenschaftliche und drei naturwissenschaftlich-mathematische. Das hieß, es gab eine Professur für Chemie, eine für Naturgeschichte (Mineralogie, Geologie, Botanik, Zoologie) und eine für exakte Wissenschaften (Mathematik, Physik, Astronomie). Zur Unterstützung der Ordinarien lehrte eine geringe Anzahl außerordentlicher Professoren und Privatdozenten. Die exakten Wissenschaften, denen sich Abbe und 10 Jahre später auch Gottlob Frege widmeten, hatten lediglich einen Ordinarius, Professor Karl Snell. Zusammen mit dem Privatdozenten und späteren außerordentlichen Professor Hermann Schaeffer hatte er die gesamte Physik und Mathematik zu bewältigen. Für Astronomie war der außerordentliche Professor Ludwig Schrön zuständig. Noch vor Freges Studienbeginn in Jena hatte sich die Lage bedeutend dadurch gebessert, daß Ernst Abbe in den Lehrkörper eingetreten war und damit endlich auch höhere Gebiete der Mathematik dem modernen Forschungsstand entsprechend den Studenten geboten werden konnten.

Auch die Studentenzahlen waren weit geringer als zu den besten Tagen der Universität und keineswegs im Wachsen begriffen. Im Sommer 1857 waren 382 Studenten eingeschrieben, 182 aus den Erhalterstaaten ("Inländer") und 202 Ausländer, meist aus Preußen, aber auch aus Ländern außerhalb Deutschlands. Diese Studenten verteilten sich auf die vier Fakultäten Theologie (103) , Jurisprudenz (78), Medizin (52) und Philosophie (149, davon ca. 90 Geisteswissenschaftler und 60 Naturwissenschaftler). Obwohl Jena Universitätsstadt war, gab es Mitte des 19. Jahrhunderts in Jena keine höhere Schule. Erst 1876 hatte sich der Staat entschließen können, das Carolo-Alexandrinum-Gymnasium zu gründen. Der Mitte des 19. Jahrhunderts stagnierenden Entwicklung der Universität und des geistigen Lebens in Jena entsprach ein ebenso bescheidenes wirtschaftliches Leben in der Stadt Jena, das ganz auf die Belange der Universität ausgerichtet und auf das Notwendigste beschränkt war. Eine bei Auerbach (Auerbach, 49) zu findende Anekdote soll das illustrieren: Es wird berichtet, ein neu in Jena angekommener Student habe sich durch seine Haushälterin etwas Schinken holen lassen wollen, der Fleischer die Frau aber damit beschieden, sie solle anfragen, ob der Herr Student nicht wisse, daß Ferien seien, und da werde kein neuer Schinken angeschnitten.

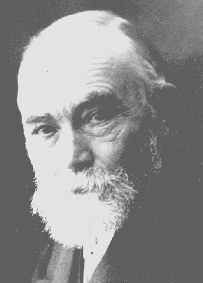

Jena auf dem Weg zur Industriestadt

Von Ansätzen der sich in Europa entwickelnden industriellen Revolution war Mitte des 19. Jahrhunderts in Jena kaum etwas zu spüren. Lediglich einige Kleinbetriebe, die aber die Größe von Handwerksbetrieben kaum überschritten, darunter 1820 die erste Kammgarnspinnerei, deuteten an, was sich in der Welt vollzog. Die erste Dampfmaschine Jenas wurde erst 1864 in der erwähnten Kammgarnspinnerei aufgestellt. Der Keim für den wirtschaftlichen Aufschwung Jenas wurde aber noch vor Mitte des 19. Jahrhunderts gelegt, als Carl Zeiß (1816-1888) im Jahre 1846 seine mechanische Werkstatt in Jena eröffnete. Carl Zeiß

Carl Zeiß um 1870

Koch beschreibt den Lebensweg von Carl Zeiß bis zur Gründung der Jenaer Werkstätte folgendermaßen: "Carl Friedrich Zeiß wurde am 11. September 1816 in Weimar geboren. Sein Vater war Hof- und Kunstdrechslermeister ... Der Knabe besuchte das Gymnasium, zugleich aber auch die Gewerbeschule und trat 1834 als Lehrling bei dem Jenaer Universitäts- und Hofmechanikus Dr. Fridrich Körner in die Lehre, hörte aber zugleich auch physikalische und mathematische Kollegs an der Universität. Dann ging er auf Wanderschaft, über Stuttgart und Darmstadt hörte er 1842/43 am Polytechnikum in Wien Kollegs über Mechanik und arbeitete in der Maschinenfabrik von Rollé & Schwilque, vollendete seine Studien beim Mechaniker C. Lüttich in Berlin und ließ sich am 27. Oktober 1845 wieder in Jena immatrikulieren, um seine Kenntnis in Chemie und mathematischer Analyse zu vervollkommnen und am physiologischen Institute zu arbeiten. Sein Gesuch, sich in seiner Geburtsstadt als Mechanikus niederlassen zu können, wurde abgelehnt, weil es in Weimar bereits zwei Mechaniker gab, und so wandte er sich am 10. Mai 1846 an den Stadtrat in Jena." (Koch, 266f.) Hier fand er einen Fürsprecher in Professor Schleiden, und seinem Gesuch wurde schließlich stattgegeben. Bereits am 17. November 1846 konnte er seine Werkstatt in der Neugasse 7 eröffnen. Der Geschäftsverlauf war so günstig, daß er bereits am 1. Juli 1847 in ein größeres Haus in der Wagnergasse 3 umziehen mußte. Dort stellte er im gleichen Jahr seinen ersten Lehrling und späteren Werkmeister August Löbel ein.

Erste Zeiß-Werkstätte 1846 Durch den Botaniker Schleiden wurde Zeiß angeregt, sich auch dem Bau von Mikroskopen zuzuwenden. Nachdem er sich ursprünglich erfolgreich mit der Fertigung von sogenannten Doublets, Mikroskopen mit zwei plankonvexen, fest miteinander verbundenen Linsen, etabliert hatte, von denen er in seiner kleinen Werkstatt immerhin 2000 Stück fertigte, begann er Mitte der Fünfziger Jahre mit der Produktion von zusammengesetzten Mikroskopen, die für die stark vergrößerte Betrachtung kleiner, nahe gelegener Gegenstände geeignet waren. Dazu wurden, wie man es nach heutigen Vorstellungen von einem Mikroskop erwartet, Objektive und Okulare in ein Rohr eingepaßt und mit verschiedenen Hilfsteilen verbunden. Von diesen technisch aufwendigeren Mikroskopen im engeren Sinne konnte Carl Zeiß von 1858 bis 1863 gerade 106 Stück absetzen. Da war die Steigerung 1864 auf 63 Stück, 1865 auf 66 Stück und 1866 auf 146 Stück schon beachtlich, die er in einem reinen Handwerksbetrieb mit zwei, drei Gehilfen erzielte. Seine Erfolge fanden auch durch seine Bestellung zum Universitätsmechanikus im Jahre 1860 Anerkennung. In seiner Bewerbung konnte sich Carl Zeiß u.a. auf die Gutachten des Ordinarius für Physik und Mathematik, Karl Snell, und des Extraordinarius Hermann Schäffer stützen, beide in Jena die wichtigsten Universitätslehrer von Ernst Abbe und später auch Lehrer von Gottlob Frege. 1863 folgte dann die Ernennung zum Hofmechanikus, nachdem ihm bereits 1861 auf der Allgemeinen Thüringischen Gewerbeausstellung ein erster Preis und die goldene Medaille für seine Produkte verliehen worden war. Carl Zeiß wollte die exakten Wissenschaften, deren technologische Wirksamkeit sich bereits in vielen Bereichen erwiesen hatte und deren sichere und präzise Methoden er in seinen eigenen Universitätsstudien kennengelernt hatte, endlich auch für die Fertigung optischer Instrumente nutzen. Schon Anfang der 50er Jahre arbeitete er deshalb mit dem Mathematiker Barfuß zusammen, der bereits von seinem Jenenser Lehrmeister Körner zur Berechnung von Fernrohrobjektiven herangezogen worden war. Wie bei Körner versagte Barfuß aber auch bei Zeiß. Die Zusammenarbeit mit Barfuß fand durch dessen Tod 1854 ein natürliches Ende. Die Mißerfolge mit Barfuß waren für Zeiß aber kein Anlaß, seine Idee der wissenschaftlich begründeten Fertigung optischer Instrumente aufzugeben. Er verstärkte seine eigenen wissenschaftlichen Studien, besuchte die Vorlesungen von Hermann Schäffer, hatte aber andererseits ein durchaus gut gehendes Unternehmen zu leiten und mußte sich dort auch um den unmittelbaren Fertigungsprozeß kümmern. Carl Zeiß kam schließlich zu der Überzeugung, daß er allein nicht in der Lage sein würde, die für seine technologischen Bedürfnisse passenden wissenschaftlichen Grundlagen zu finden und auszubauen. In dieser Situation kam Zeiß der Zufall zuhilfe. Im Jahre 1863 war nämlich Ernst Abbe nach Jena zurückgekehrt und benötigte, nachdem er sich im August habilitiert hatte, für ein im November beginnendes Kolleg einige Instrumente, die er natürlich bei dem allseits geschätzten Universitätsmechanikus Zeiß bestellte. So wurde Carl Zeiß auf den technisch interessierten und hochbegabten jungen Naturwissenschaftler und Mathematiker aufmerksam, von dem außerdem zu erwarten war, daß er längere Zeit an der Jenenser Universität bleiben würde. Ernst A bbe

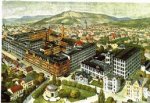

Ernst Abbe um 1880

Ernst Carl Abbe wurde am 23. Januar 1840 in Eisenach geboren. Sein Vater, Georg Adam Abbe, erlernte den Beruf des Buchdruckers, gab diesen aber 1838 auf und wurde Arbeiter in der Kammgarnspinnerei Eichel & Kramer. Mit seiner Tüchtigkeit, die sich auch auf ausgeprägte geistige Beweglichkeit stützte, entwickelte er sich in wenigen Jahren zum Spinnmeister und wurde schließlich Fabrikaufseher, ohne daß sich dadurch die sehr bescheidene, materielle Situation der Familie geändert hätte. Trotz seiner geringen materiellen Mittel unternahm Georg Adam Abbe aber alles, um seinem schon früh als begabt erkannten Sohn durch gute Bildung den sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Von 1846 bis 1850 besuchte Ernst Abbe die Volksschule und von 1850 bis 1857 die Realschule in Eisenach. Materiell erleichtert wurde dies durch Schulgeldfreiheit und seit 1854 durch ein landesherrliches Stipendium. Bereits während seiner Schulzeit war Abbe Mitglied eines wissenschaftlichen Schülerzirkels, in dem er das Gebiet der Mathematik, Physik und Astronomie vertrat. "Er konnte nicht müde werden, seinen Freunden die Wunder der Mathematik an Formeln und Figuren vorzuführen und sie zu überzeugen, daß die Mathematik durchaus nicht trocken, sondern herrlich und zauberhaft wäre." (Auerbach, 38) Noch als Schüler studierte Abbe Werke des berühmten Mathematikers Carl Friedrich Gauß (1777-1855), was für einen Realschüler nicht nur wegen der Kompliziertheit des Stoffes ungewöhnlich war, sondern auch deshalb, weil diese Werke in Latein abgefaßt waren, Abbe sich aber als Realschüler Latein nur neben dem üblichen Schulpensum aneignen konnte. Bei seinen schulischen Erfolgen und seinem Interesse für wissenschaftliches Arbeiten verwundert es nicht, daß Abbe einigen seiner Mitschüler Privatunterricht erteilte und so eine kleine materielle Unterstützung für die Familie erarbeiten konnte. Bereits in Eisenach wurde es Abbe möglich, beachtliche handwerklich-technische Interessen und Fertigkeiten auszubilden. Er war regelmäßiger Gast in der mechanischen Werkstatt des Stadtrichters Trunk, in der er sich auch in der Arbeit an der Drehbank übte. Bemerkenswert ist die Art, wie Abbe die Schule absolvierte (Auerbach, 39f.): Laut Schulgesetz mußte ein Schüler die Schule acht Jahre lang besuchen: Je ein Jahr von Sexta bis Tertia und dazu je zwei Jahre in Sekunda und Prima. Wegen seiner besonderen Befähigung hat Abbe die Schule nach nur sieben Jahren verlassen: sämtliche Lehrer hatten sich damit einverstanden erklärt, ihm das zweite Jahr der Prima zu erlassen und ihn damit ein Jahr vorfristig zur Reifeprüfung zuzulassen. Um nun aber nicht in formalen Konflikt mit dem Schulgesetz zu geraten, entschied man sich, ihm auf dem Abgangszeugnis doch den Besuch von zwei Jahren Prima zu attestieren. So gelang es Abbe in nur sieben Jahren von 1850 bis 1857 acht Jahre Schule zu absolvieren. Abbe war auch der erste, der eine für die damalige Zeit bemerkenswerte Regelung nutzte: Am 17. 12. 1856 hatte das Großherzogliche Staatsministerium der Schule die Befugnis erteilt, "aus ihrer Prima solche Schüler mit dem Zeugnis der Maturität für die Universität zu entlassen, welche sich dem Studium Mathematik und der Naturwissenschaften widmen wollen; und zwar wenn und solange die Überzeugung besteht, daß sie in der genannten Klasse die dazu genügende Vorbildung erhalten haben." (Auerbach, 40) Abbes Lebensweg hat in kaum zu überbietender Weise gezeigt, wie sinnvoll diese Regelung war. Im April 1857 wurde Ernst Abbe unter der Fächerbezeichnung "Mathematik" in Jena immatrikuliert. In den in Jena verbrachten zwei Studienjahren hörte er Physik und Mathematik bei Snell und Schäffer, Botanik bei Schleiden, Philosophie, Logik und Psychologie bei Apelt, Ästhetik bei Fischer, Neueste Geschichte bei Droysen und Pädagogik bei Stoy. Sein Studienweg war auf die Höhere Lehrerlaufbahn ausgerichtet. Schon bald wurde er durch seine wissenschaftlichen Interessen und den Rat seiner Lehrer Snell und Schäffer angeregt, seine Lebensplanung auf eine akademische Laufbahn auszurichten. Für beide Laufbahnen war es notwendig, Jena nach vier Semestern zu verlassen: Jena verfügte nicht über die für die Lehrerlaufbahn notwendige Prüfungskommission, und außerdem war es in Jena unmöglich, Mathematik in ihren höheren Bereichen auf modernstem Stand zu studieren. Auf Anraten von Snell und Schäffer wechselte Abbe deshalb den Studienort und setzte sein Studium in Göttingen fort, das, nachdem bis 1855 Gauß dort gelehrt hatte, auch zu Abbes Zeiten in Deutschland die modernste Mathematikausbildung bot. Snell und Schäffer versprachen sich von Abbes Wechsel nach Göttingen auch, daß dieser dann gerade die in Jena vorhandene Lücke auf dem Gebiet der modernen Mathematik schließen könne, wozu sie sich selbst schon nicht mehr in der Lage sahen. Anlaß für diese hohen Erwartungen bot neben den allgemeinen Studienleistungen Abbes auch die Lösung einer Preisaufgabe Darstellung des Zusammenhangs, der bei Gasen zwischen Volumen- und Temperaturänderung besteht, wenn Wärme weder zu- noch abgeführt wird, für die ihm im Universitätsjubiläum 1858 der erste Preis von 50 Talern zuerkannt wurde. Für eine spätere Arbeit zur mathematischen Begründung des Foucaultschen Pendelversuchs erhielt er weitere 20 Taler. Im Zusammenhang mit der Lösung der beiden Preisaufgaben bewilligten die Eisenacher Fabrikherren ein Stipendium, das ihm während seines weiteren Studiums zur Verfügung stand. Nach Auerbachs Bericht fällt die erste Begegnung Abbes mit Carl Zeiß bereits in Abbes Studentenzeit: "Abbe hat im dritten Semester seiner Studienzeit analytische Optik bei Snell gehört und sich bereits um die praktische Seite dieser Angelegenheit gekümmert, denn er wurde mit Carl Zeiß bekannt und ging mitunter in die Werkstatt, um sich dort zu informieren und auch selbst zu erproben. Und bereits in seiner Studentenzeit konstruierte er 1859 ein kleines Taschenmikroskop." (Auerbach, 65) Abbe war also kein Unbekannter für Zeiß, als er 1863 als junger Doktor nach Jena zurückkehrte.

Ernst Abbe um 1863 Dazwischen lag seine Studienzeit in Göttingen und sein Jahr als Dozent am Institut des Physikalischen Vereins in Frankfurt. In Göttingen vervollkommnete Abbe seine mathematischen und physikalischen Kenntnisse durch Vorlesungsbesuche bei Bernhard Riemann, Wilhelm Weber, Moritz Stern und Ernst Schering. Eine Vorlesung zur Optik bei Listing, der nur selten und ungern las, kam überhaupt nur durch Abbes Initiative zustande: "... so trommelte Abbe die nötige Zahl von Hörern zusammen, um Listing aus seiner Ruhe herauszustöbern." (Auerbach, 72) Bei dem schon als Freges Lehrer erwähnten Hermann Lotze hörte Abbe Psychologie. Abbe promovierte am 23. März 1862 in Göttingen mit einer Arbeit zur theoretischen Physik, deren Thema dem der in Jena gelösten Preisaufgabe sehr ähnlich war. Diese Arbeit erhielt von Wilhelm Weber eine sehr günstige Beurteilung: "Die von Herrn Abbe vorgelegte Abhandlung: 'Erfahrungsmäßige Begründung der Äquivalenz zwischen Wärme und mechanischer Arbeit' ist eine vorzügliche Arbeit, worin die erfahrungsmäßige Grundlage der mechanischen Wärmetheorie klar und scharfsinnig entwickelt ist. Sie füllt eine Lücke in der Wärmelehre aus, in welcher der Satz von der Äquivalenz der Wärme mit mechanischer Arbeit bisher ohne erfahrungsmäßige Begründung eingeführt, bloß durch viele bewährte Folgerungen, Geltung erlangt hatte." (Auerbach, 88). Die Dissertation verdeutlicht Abbes Interesse an Fundierungsproblemen der Wissenschaft, das später Freges ganzes wissenschaftliches Schaffen bestimmen sollte. Abbe lieferte in seiner Arbeit nicht primär einen Beitrag zur weiteren empirischen Bestätigung einer bekannten Theorie durch Prüfung von aus dieser Theorie ableitbaren Erfahrungssätzen, sondern sein Ziel war die Erklärung der Theorie. Er wollte zeigen, warum es sich so verhält, wie in der Theorie behauptet, wobei er sich nicht auf die empirische Bestätigung der Theorie, den Nachweis, daß es sich so verhält wie in der Theorie behauptet, beschränken konnte: "Abbe unterscheidet hinsichtlich der Verknüpfung der Theorie mit den Tatsachen zwei Methoden; die regressive und die progressive; bei jener steigt man von dem vorweg genommenen Prinzip zu den speziellen Folgerungen hinab, die einer experimentellen Kontrolle fähig sind, bei dieser geht man von den Erscheinungen selbst aus und leitet aus ihnen das Prinzip wirklich ab; offenbar ist der letztere Weg wesentlich genußreicher und befriedigender." (Auerbach, 88) Eigentlich hatte Abbe beabsichtigt, von Snell und Schäffer darin bestärkt, das Doktorexamen in Jena (für Sommer 1863) abzulegen und dann unmittelbar die Habilitation anzuschließen. Über diesen Plan berichtet er seinem Freund Martin Schütz in einem Brief vom 2. Oktober 1860 zum Verlauf eines Kurzbesuches in Jena: "Die Ergebnisse will ich Dir kurz damit zusammenfassen: ich hoffe, daß ich Dir Ostern in 2 Jahren einen Index scholarum der Großherzogl.-Herzogl. Sächsischen Gesamtuniversität Jena werde zuschicken können, darin Du unter der Rubrik 'III. privatim docentes' einen gewissen D. Ernestus Abbe aufgeführt finden wirst."FN3 Vor seinem Besuch in Jena hatte Abbe mit seinem Schulfreund Martin korrespondiert, um sich nach der Möglichkeit des Beginns einer akademischen Karriere in Berlin zu erkundigen. Die Auskünfte Martins waren aber wenig ermutigend. "Ich habe daher in aller Stille meinen früheren Gedanken wieder aufgenommen - nämlich zu versuchen, mir in Jena irgend ein Plätzchen zu verschaffen, um nebenbei in eine akademische Thätigkeit einzurücken. Der alte Snell kam mir in diesem Projecte bereitwillig entgegen - nahm es mir geradezu aus dem Munde heraus - und suchte mich in jeder Weise in diesem Vorsatze zu bestärken, indem er mir vorhielt, daß jetzt in Jena gar Niemand sei, der speciellere Theile der Mathematik vortrage, während doch das Bedürfnis dessen vorliege u.s.f.. Freilich steht mir dabei für die erste Zeit wenigstens, auch keine besonders glänzende Stellung bevor; ich muß sehen, in einem dortigen Privatinstitut von Zenker als Lehrer unter zu kommen. Zwar habe ich hierzu unmittelbar keine Schritte thun können, da der Inhaber, Zenker, nicht in Jena war; indeß meine Snell u. besonders Schaeffer (der mit dem Mann in näherer Verbindung steht), daß dies keine Schwierigkeiten haben werde." (Abbe, 55f.) Die Verehrung für Weber und Riemann und die Aussicht auf ein Amt in Frankfurt, von dem sich Abbe auch eine gewisse materielle Sicherung versprach, brachten ihn schließlich von diesem Plan ab. Wie bereits als Schüler in Eisenach und als Student in Jena, verdiente sich Abbe auch in Göttingen einen Nebenerwerb durch Privatunterricht, ohne den er sein Studium nicht hätte finanzieren können. Die Aussicht auf eine gesicherte Besoldung war für Abbe bei seiner Entscheidung für Frankfurt ganz sicher nicht von untergeordneter Bedeutung, auch wenn seine auf Popularisierung von Ergebnissen der Physik gerichtete Aufgabe dort weder seinen wissenschaftlichen Plänen noch seinen Fähigkeiten angemessen war. Es verwundert deshalb nicht, daß Abbe die Stelle in Frankfurt schon nach einem Jahr wieder aufgab und nach Jena zurückkehrte, um dort zu habilitieren, nachdem ihm eine Stiftung des Frankfurter Privatgelehrten und Bankiers Michael Reiss die dafür nötigen finanziellen Mittel zu Verfügung stellte. Zur Ergänzung dieser Mittel nahm er nach seiner Rückkehr nach Jena neben seiner Tätigkeit als Privatdozent eine Lehrerstelle an - zwar nicht an dem in Aussicht genommenen Privatinstitut von Zenker, sondern an der Privatschule seines ehemaligen Lehrers Stoy. Aber auch damit war sein Lebensunterhalt nicht mehr in einer erträglichen Weise zu gestalten. Abbe sah den einzigen Ausweg darin, seine Universitätskarriere abzubrechen, das Staatsexamen für den höheren Schuldienst abzulegen und sich anschließend an einem Realgymnasium um eine Lehrerstelle zu bewerben. Er teilte diesen Entschluß dem Kurator Moritz Seebeck mit. Dieser setzte seinen Einfluß für den jungen Privatdozenten ein, von dessen großer Befähigung er überzeugt war und sicherte Abbe bei der Staatsregierung eine jährliche Unterstützung von 200 Talern, die dann auf 300 und schließlich auf 500 Taler erhöht wurde. Wohl hatten sich auch Snell und Schäffer in dieser Situation für Abbe eingesetzt, aber es war letztlich Seebecks Verdienst, Abbe der Wissenschaft und Jena mit allen damals nicht absehbaren Folgerungen erhalten zu haben.

Universitätskurator Moritz Seebeck Abbes späterer Kollege Auerbach, der selbst von Abbe auch materiell gefördert wurde, würdigt Seebecks weitsichtige Tat folgendermaßen: "Hier haben wir einmal ein glänzendes Beispiel vor uns für die ungeahnten Konsequenzen unscheinbarer Mittel: Gerade im nächsten Jahre bahnten sich die Beziehungen zwischen Abbe und dem Optiker Zeiß an; und wenn damals nicht Abbe durch eine an sich lächerlich kleine Summe Geldes gehalten worden wäre, hätte er seine Tage als ein wahrscheinlich tüchtiger, aber in weitesten Kreisen unbekannter Schullehrer beschlossen. Jena wäre nicht der Sitz einer neuartigen Industrie geworden und die Universität Jena, das kann man getrost sagen, würde nicht mehr bestehen. Mit Recht sagt daher ein Verehrer Abbe's (Max Vollert, der zur Zeit [1918] des Seebeck'schen Amtes waltet): 'Wohl nie hat eine staatliche Unterstützung reichere Zinsen getragen.'" (Auerbach, 133f.) Und wenn man die Bedeutung Abbes für Frege betrachtet, ist es müßig, auseinanderzusetzen, daß Freges Werk in Jena ohne Seebecks Eintreten für Abbe wohl kaum geschaffen worden wäre.

Stadt der Optik und des Glases

Zeiß-Werkstätte 1871 Durch Abbes Bleiben in Jena konnte am 3. Juli 1866 zwischen ihm und Carl Zeiß vereinbart werden, daß Abbe in Zukunft die Zeißsche Werkstätte bei der wissenschaftlichen Fundierung des Mikroskopbaues unterstützen werde. Kurz vorher, am 28. Mai, hatte Zeiß mit seinen 20 Angestellten die Fertigung des 1000. Mikroskops feiern können. Von Abbe versprach er sich grundsätzliche Änderungen der Fertigungungsart, die den wirtschaftlichen Erfolg längerfristig sichern sollten. Abbe hatte in den drei Jahren, die er wieder in Jena weilte, häufig die Zeiss-Werkstätte besucht und dabei auch seine handwerklichen Kenntnisse und Fertigkeiten, z.B. bei der Arbeit an der Drehbank, unter Beweis gestellt. Daß Abbe dazu auch ein hervorragender Theoretiker war, hatte sich im kleinstädtischen Jena schnell bis zu Zeiß herumgesprochen. Sicher wußte Zeiß auch, daß Abbe bis zu dieser Zeit seinen wissenschaftlichen Schwerpunkt nicht auf dem Gebiet der Optik hatte. Abbe konnte also kaum auf von ihm bereits Erreichtes zurückgreifen, und Zeiß verband das Schicksal seiner Werkstätte so mit dem Risiko, das mit der Suche nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen verbunden ist. Aber dieses Risiko wurde schnell und in immer höherem Maße belohnt: "Jedenfalls änderte sich in der Werkstatt so ziemlich alles, was die Arbeitsmethode betraf: außer einer zweckmäßigen Arbeitszerlegung wurde durch scharfe Kontrolle die Präzision namentlich bei den Optikern gesteigert. Die Folge war, daß bereits 1869 nicht nur neue Schleif- und Poliermethoden eingeführt und die Zahl der hergestellten Instrumente vermehrt, sondern ihr Preis um ca. 25% gesenkt werden konnte. Im gleichen Jahre ließ Abbe für seinen Freund Dohrn den 'Abbeschen Beleuchtungsapparat' bauen und fand die homogene Immersion; es folgte der Bau der Refraktometer, die die Bestimmung der Brechzahlen und optischen Grundwerte der Zerstreuung bei festen und flüssigen Stoffen ermöglichen, und des Apertometers zur Messung der Öffnungswinkel. Abbe begann auch die Erforschung der optischen Gesetze: er fand, daß für den Durchgang der Lichtstrahlen durch die Linsen außer den Brechungsgesetzen auch die der Beugung des Lichts in Frage kommt, was ihn dann zur Aufstellung des 'Abbeschen Sinussatzes' brachte." (Koch, 271) Der Erfolg ist auch an der Steigerung der Beschäftigtenzahlen und den Produktionszahlen im Zeiss-Unternehmen abzulesen, die sich innerhalb von 15 Jahren vervierfachten:

1886 wurde mit bereits 300 Arbeitern die Fertigung des zehntausendsten Mikroskops gefeiert. 1892 schließlich konnte die Produktion des zwanzigtausendsten Mikroskops begangen werden. Da danach das Zeiss-Unternehmen zum Großbetrieb geworden war, dessen Produktion den Rahmen einer Mikroskopfabrik weit überschritt, wurden weitere Zählungen und entsprechende Feiern nicht mehr durchgeführt.FN4 Seit 1876, dem Jahr, in dem das 3000. Mikroskop gefertigt wurde (die anfangs produzierten einfachen Mikroskope mitgerechnet), hatten Zeiß und Abbe ihre Zusammenarbeit auf eine neue geschäftliche Grundlage gestellt. Bis 1875 war Abbe von Zeiß ohne feste Grundlage mit Tantiemen von 5 bis 20% vom Erlös der gefertigten Mikroskope honoriert worden. Abbe entschloß sich am 19. Mai 1875, Carl Zeiß vorzuschlagen, die Zusammenarbeit auf eine verbindlichere Grundlage zu stellen. Carl Zeiß nahm die Abbesche Anregung freudig auf und schlug seinerseits vor, Abbe solle stiller Teilhaber am Geschäft werden. Er ließ sich dabei offensichtlich von mehreren Erwägungen leiten. Einmal war damit der Dank für die von Abbe bisher für Unternehmen gebrachten Leistungen verbunden. Zum anderen wurde dadurch das weiter bestehende wirtschaftliche Risiko verteilt, das Zeiß - in völliger Abhängigkeit von Abbe - bisher allein zu tragen hatte, und schließlich die wichtigste Erwägung: Zeiß konnte so eine Form finden, Abbe dauerhaft an das Unternehmen zu binden. Abbe hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, seine akademische Laufbahn, die ihn 1870 zum außerordentlichen Professor, 1877 zum Direktor der Sternwarte und am 25. Juli 1878 zur Berufung zum ordentlichen Honorarprofessor geführt hatte, weiter fortzusetzen und war dabei auch nicht auf Jena angewiesen gewesen. 1878 hatte Helmholtz Abbe vorgeschlagen, an dem neu eröffneten großen physikalischen Institut Abteilungsvorsteher zu werden und außerdem an der Universität eine Spezialprofessur für Optik zu übernehmen - Vorschläge, die Abbe sehr reizten, die er aber wegen der mit Zeiß eingegangenen Bindung genauso ablehnte wie das Angebot, eine ordentliche Professur in Jena zu übernehmen. Statt dessen begnügte er sich mit einer weniger verpflichtenden außerordentlichen Honorarprofessur. In einem Brief vom 8. 1. 1879 an Anton Dohrn beschreibt Abbe diese Entwicklungen: "Meine Stellung hier hat im Laufe dieses Jahres auch nach Aussen hin die mir erwünschte Klarheit erlangt. Im Frühjahr war Helmholtz persönlich hier, um mich ... für eine Special-Professur für Optik an die Berliner Universität zu engagieren. Ich will nicht leugnen, dass ich diesen mir geradezu auf den Leib geschnittenen Posten mit schwerem Herzen, wenn auch natürlich ohne das geringste Bedenken, abgelehnt habe. Um so leichter ist es mir dafür geworden, den Antrag, in die hiesige Fakultät einzutreten, zu beantworten; und so hat man mich im letzten Sommer definitiv und in aller Form als Honorar-Professor in das eiserne Inventar der Universität eingereiht."FN5

Anton Dohrn Abbe ging auch nicht nach Marburg, wo er Professor für Physik und Direktor des physikalischen Instituts geworden wäre. Diese Entscheidungen sind ihm ohne Zweifel leichter gefallen, weil die Entwicklung bei Zeiß nach seinem Eintritt als Gesellschafter sehr erfreulich verlief. Das wird auch im schon zitierten Brief an Dohrn deutlich: "Bei Zeiss geht es in letzter Zeit sehr gut. Wir sind seit einem Vierteljahr stets im Gedränge, um den Bestellungen entsprechen zu können. Namentlich die neuen Objektive (Oel-Immersion) - von denen Sie, schändlicher Weise immer noch kein Exemplar erhalten haben, weil die fertig werdenden abgehen wie die warmen Semmeln - [haben] das Prestige der Werkstatt in Deutschland und ausserhalb stark gehoben. Im letzten Jahr haben wohl alle Berliner Institute, bei denen wir bisher noch gar keinen Fuss gefasst hatten, grosse Mikroskope hier bestellt." (Abbe) Der zwischen Abbe und Carl Zeiß geschlossene Gesellschaftervertrag trat am 15. Mai 1875 in Kraft und erhielt am 22. Juli 1876 seine endgültige Fassung. Die wichtigsten Bestimmungen daraus waren folgende (Auerbach, 218-220): Abbe tritt in die Firma Zeiß als Kommanditist ein und beteiligt sich mit einer Vermögenseinlage von 33000 Mk an dem Unternehmen, dessen Gesamtwert mit 66000 Mk berechnet wurde. Zeiß verpflichtet sich, sein gesamtes Arbeitsvolumen dem Unternehmen zu widmen, Abbe sollte dagegen diejenige Zeit und Kraft aufwenden, welche ihm nach dem aktuellen Umfange seiner akademischen Tätigkeit übrig bliebe. "Herr Prof. Abbe verzichtet im Voraus auf eine Steigerung seines bisherigen Lehrberufs, insbesondere auf die Annahme einer ordentlichen Professur ... Dabei ist kein Gesellschafter befugt, für die im Geschäfte geleisteten Dienste, sie mögen selbst in der Konstruktion neuer Erfindungen, in der Lösung wichtiger Berechnungen, in der Verbesserung der Methoden beruhen, eine besondere Vergütung zu beanspruchen ..." (Auerbach,219 ) Mit diesen Klauseln war es Carl Zeiß gelungen, Abbe vollständig in das Unternehmen einzubinden. Dafür erhielt Abbe bis zum 15. Mai 1885 40% und Carl Zeiß 60% vom jährlichen Reingewinn, danach standen den beiden Gesellschaftern jeweils 50% des Reingewinns zu. Den Vertragsbedingungen entsprechend wurde der Sohn von Carl Zeiß, Dr. Roderich Zeiß, 1879 Gesellschafter des Unternehmens. Im Juli 1883 wurde der Vertrag aktualisiert und festgelegt, daß die Zeiss-Partei und Abbe jeweils Besitzer der Hälfte des gesamten Firmenvermögens sind. Die Gewinnbeteiligung sah für die beiden Zeiß 55% und für Abbe 45% vor, solange noch beide Zeiß im Geschäft tätig waren. Für die Zeit danach war eine Quote von jeweils 50% vereinbart worden. Als der Vertrag geschlossen wurde, hatte Abbe die entscheidenden wissenschaftlichen Grundlagen des Mikroskopbaues entwickelt und in die Fertigung umgesetzt. Dabei war auch Abbe nicht von Mißerfolgen verschont geblieben, denn die in den ersten Jahren von ihm konstruierten Mikroskopobjektive erreichten völlig unerwartet häufig nicht die Leistungsfähigkeit der nach der alten Methode des "Probelns" gefertigten Objektive. Der entscheidende Durchbruch kam dann mit Abbes Erkenntnis, daß für die mikroskopische Abbildung die Beugung des Lichts an der Objektstruktur von besonderer Bedeutung ist. Abbe erkannte, daß das Auflösungsvermögen eines Objektivs mit kleinerer Lichtwellenlänge und größerer numerischer Apertur - das ist das Produkt aus Sinus des halben Öffnungswinkels des Objektivs und der Brechzahl des zwischen dem Objektiv und dem zu betrachtenden Objekt befindlichem Mediums - zunimmt. Darauf gestützt konnte das Unternehmen im Prospekt vom August 1872 vierzehn neue Trockensysteme und drei unterschiedliche Immersionssysteme mit der Mitteilung anbieten, diese Systeme seien auf Grund theoretischer Berechnungen Ernst Abbes in Jena konstruiert worden. Das von Carl Zeiß angestrebte Ideal einer Mikroskopproduktion auf tragfähiger wissenschaftlicher Grundlage war nun auch für die Öffentlichkeit sichtbar erreicht. Aber natürlich war noch nicht das Ideal der auf dieser Grundlage produzierbaren Mikroskope verwirklicht, denn schnell wurde klar, daß entscheidende Verbesserungen davon abhängen würden, ob es gelingen würde, neben den bisher als optischen Gläsern benutzten Flint- und Kronglas kontrolliert neue optische Gläser mit spezifischen Eigenschaften zu produzieren. Das war eine Aufgabe, der die vorhandene Glasindustrie weder in Deutschland noch im Ausland gewachsen war. Mit Adolf Ferdinand Weinhold (1841-1917), seinem Studienfreund aus Göttinger Tagen, der inzwischen Professor für Physik an den Technischen Lehranstalten Chemnitz geworden war, erörterte Abbe 1876/77 sogar die Möglichkeit der Herstellung von Linsen aus organischen Stoffen, insbesondere wurde Styrol (heute meist als "Styren" bezeichnet) in die engere Wahl gezogen.FN6 Im Briefwechsel mit Weinhold wird am 12. 3. 1881 von Abbe seine neu geknüpfte Verbindung mit Otto Schott (1851-1935) angesprochen, aus der schließlich durch die Entwicklung von Gläsern mit genau bestimmbaren optischen Eigenschaften die endgültige Lösung des Materialproblems für die wissenschaftlich fundierte Mikroskopentwicklung erwachsen sollte: "Ein sehr tüchtiger Chemiker (ein Dr. O. Schott in Witten i. Westf.), der mit der Glastechnik vertraut ist, will Versuche anstellen, über die Herstellbarkeit von Glasflüssen mit anderen optischen Eigenschaften als die gewöhnlichen Crown- u. Flintgläser besitzen. Ich habe es übernommen, ihm dabei mit den erforderlichen Apparaturen u. dergl. zur Hand zu gehen." Mit Otto Schott hatte Abbe einen Partner gefunden, der als Kind eines Glasmachers bereits seit seiner Studienzeit an der Technischen Hochschule Aachen, der Universität Würzburg und der Universität Leipzig in seinem Chemiestudium der Zusammensetzung und Herstellung von Gläsern besondere Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Im anschließenden Promotionsverfahren kam Schott erstmals mit Jena in Kontakt, denn Schott promovierte 1875 mit der Dissertation Beiträge zur Theorie und Praxis der Glasfabrikation an der Jenaer Philosophischen Fakultät, der zu dieser Zeit auch Abbe angehörte. Der erste Kontakt zwischen Abbe und Schott kam dann 1879 zustande, als Schott Abbe brieflich bat, die Brechungs- und Zerstreuungswerte eines von ihm geschmolzenen Lithiumglases zu prüfen. Obwohl die ersten Proben so ungenügend ausfielen, daß es nicht möglich war, deren optische Eigenschaften festzustellen, ermutigte Abbe Schott zur Weiterarbeit. Am 4. Januar 1881 hatte sich der Kontakt zwischen Abbe und Schott soweit entwickelt, daß bei einem Besuch Schotts in Jena ein gemeinsamer Arbeitsplan festgelegt wurde. Nach einem Jahr äußerst intensiver Zusammenarbeit, in dem nicht weniger als 171 Briefe und Berichte zwischen Schott, der sein Laboratorium in Witten betrieb, und Abbe ausgetauscht wurden, übersiedelte Schott schließlich im Januar 1882 nach Jena. Dort gründete Schott nach zwei weiteren Vorbereitungsjahren und mit Hilfe einer preußischen Subvention gemeinsam mit Abbe, Carl und Roderich Zeiß am 1. September 1884 das Glastechnische Laboratorium Schott & Genossen. Hieraus ging später das Jenaer Glaswerk Schott & Gen. hervor, in dem die benötigten optischen und andere Industriegläser in Massenproduktion hergestellt werden konnten. Bereits 1886 wurde von der Firma Carl Zeiß eine Kollektion Neue Mikroskop-Objektive und Okulare aus Spezialgläsern des Glastechnischen Laboratoriums Schott & Gen. vorgestellt. Im Jahr 1899 wurde die Produktpalette dann auch auf astronomische Instrumente mit Objektiven aus Gläsern der Firma Schott erweitert. Die Verbindung von Wachstum der Stadt Jena, der Universität, dem Zeißwerk und dem Glaswerk Schott & Gen. wird in folgender Übersicht deutlich:

FN2 Vgl.: Auerbach, Felix: Ernst Abbe. Sein Leben, sein Wirken, seine Persönlichkeit, Leipzig 1918, S. 49. FN3 Abbe, Ernst: Briefe an seine Jugend- und Studierfreunde Carl Martin und Harald Schütz 1858-1865. Berlin 1986, S. 55. FN4 Vgl.: Schomerus, Friedrich: Vor 50 Jahren wurde das 20000. Zeiss-Mikroskop fertiggestellt. In: Zeiss Werkzeitung, Neue Folge, Jg. 17 (1942), S. 88f. FN5 Abbe, Ernst: Brief an Anton Dohrn vom 8. Januar 1879. In: Abbe an seinen Freund Prof. Dr. Dohrn, Neapel, 26. 1. 1877 - 17. 1. 1879, Archiv der Carl Zeiß GmbH. FN6 Vgl.: Abbe, Ernst: Briefwechsel mit Adolf Ferdinand Weinhold. Eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Reinhard Feige und Irmgard Szöllosi, Leipzig 1990, S. 24. FN7 Eingemeindung Wenigenjenas |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ernst Abbes Stiftungswerk

Mit dem quantitativen Wachstum des Zeiss-Unternehmens und von Schott & Genossen steigerten sich auch die erzielten Gewinne erheblich. Ernst Abbe verfügte damit in immer höherem Maße über die Mittel, um bezogen auf die Unternehmen, die Universität und die Stadt Jena seine sozialpolitischen Vorstellungen zu verwirklichen, die dann in der Stiftungsidee kulminierten. In seinen sozialpolitischen Bemühungen ließ sich Abbe von zwei Hauptideen leiten: "Erstens die Auffassung von den durch das öffentliche Interesse bedingten Pflichten des industriellen Großbetriebs und [zweitens] der Gedanke der Gerechtigkeit, der die Beziehungen des Unternehmers zu allen Arbeitern beherrschen soll."FN1 Für Abbe hatte der Unternehmer eine öffentliche Funktion zu erfüllen, die in der Verwaltung der nationalen Arbeitskraft in der Wirtschaftstätigkeit des Volkes besteht. Insofern hatte er nicht nur ein partikulares privates Interesse zu vertreten, sondern eine nationale Aufgabe zu erfüllen. Abbe war deshalb auch ein entschiedener Gegner der Klassenkampfidee. Auf Basis des von ihm angestrebten Interessenausgleichs zwischen Arbeitern und Unternehmern konnte die Losung nicht sein, "Arbeiter gegen Unternehmer", sondern "fortgeschrittene Arbeiter und fortgeschrittene Unternehmer gegen rückständige Arbeiter und rückständige Unternehmer". Er ging von der festen Überzeugung aus, daß die Erträge der Unternehmen auch dem Fleiße der Arbeiter zu verdanken seien, woraus sich ein Anspruch an Beteiligung am Reingewinn ableite. Zugleich achtete er den Beitrag des Unternehmers und die Bedeutung der geistigen Arbeit für das Unternehmen sehr hoch. Interessenausgleich bedeutet für ihn deshalb nicht Mitbestimmung in dem Sinne, daß jeder Werksangehörige die gleichen Rechte bei der Bestimmung der Unternehmenspolitik und der Unternehmensleitung habe. Für ihn war "der einfältigste Unternehmer immer noch der gescheitesten Genossenschaft voraus."FN2 Abbe sah es als glücklichen Umstand an, daß er sich im Studium und durch die Arbeit an der Universität die geistigen Voraussetzungen herausbilden konnte, auf deren Basis er sein wissenschaftliches und unternehmerisches Werk schaffen konnte. Er hatte aber auch die gravierenden Unzulänglichkeiten der Universität kennengelernt, und so sah er es jetzt, nachdem er über die nötigen Mittel verfügte, als seine Dankespflicht an, der Jenaer Universität ihren Anteil an seinem Aufstieg nun materiell zu danken, zumal er sich von einer solchen Hilfe nicht nur wünschenswerte Rückwirkungen auf das eigene Werk versprach, sondern hierin ein Mittel sah, die geistigen Ressourcen der Nation in umfassender Weise zu entwickeln und zu nutzen. In Anbetracht der von ihm selbst durchlebten schwierigen Situation nahezu mittelloser junger Privatdozenten, des erbärmlichen Zustands der Institute, Laboratorien und der allgemeinen Ausstattung, suchte er nach einem Weg, der Universität in einer Weise zu helfen, die den Prozeß der Entwicklung einer modernen, konkurrenzfähigen Universität effektiv fördern sollte. Abbe hatte in seiner eigenen Entwicklung und durch langjährige Kenntnis der Universität erfahren, daß wissenschaftliche Bedeutsamkeit und Honorierung durch öffentliches Interesse und materielle Vergütung nicht immer übereinstimmten. Das Beispiel Gottlob Freges stand ihm dabei unmittelbar vor Augen. Wie Koch hervorhebt, "... empfand es Abbe als ungerecht, daß einige seiner Universitätskollegen neben ihren langsam ansteigenden Gehältern und Honoraren aus literarischer Tätigkeit auch noch Bezüge aus der Nutzung ihrer Erfindungen buchen konnten, was oftmals das Mehrfache ihres Gehalts ausmachte, daß aber gleichzeitig andere Kollegen für ihre mühselig erarbeiteten Werke kaum einen Absatz fanden, weil der Interessentenkreis viel zu eng war."FN3 Es war deshalb für Abbe nur konsequent, daß er im März 1885, nachdem er als Gesellschafter in das Glastechnische Laboratorium Schott & Genossen eingetreten war, auf die 1500 Mark Professorengehalt und die 900 Mark Vergütung als Direktor der Sternwarte verzichtete, obwohl er diese Aufgaben weiter wahrnahm. Der Ministerialfonds für wissenschaftliche Zwecke

Ernst Abbe um 1880 Den ersten Schritt zur Gründung der Carl-Zeiss-Stiftung ging Abbe am 13. Mai 1886 mit der Errichtung des Ministerialfonds für wissenschaftliche Zwecke. Abbe verpflichtete sich, der Universität vom 1. April an jährlich 6000 Mk für die Förderung der Lehrtätigkeit und der Forschung innerhalb des mathematisch-naturwissenschaftlichen Lehrgebietes zu überweisen. Gefördert werden sollten Lehrkräfte, vor allem Extraordinarien und Privatdozenten, die materielle Ausstattung sollte verbessert werden, es sollte der Bestand der Universitätsbibliothek durch mathematisch-naturwissenschaftliche Literatur aufgestockt werden, und schließlich sollte auch die Jenaer Medizinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft unterstützt werden. Dabei war der Fonds auf solche Maßnahmen gerichtet, die zwar wünschenswert waren, aber nicht mit staatlichen Mitteln finanziert werden konnten. Der Fonds sollte durch das Staatsministerium verwaltet werden. Für die erste Verteilung der Mittel bat er um die Berücksichtigung einiger Vorschläge, von denen einer war, Gottlob Frege so zu unterstützen, daß dieser ein Einkommen von 2000 Mk jährlich erreichen konnte. Eine für Abbe sehr wichtige Forderung bestand darin, daß außer den Unterzeichnern im Staatsministerium, dem Universitätskurator, Abbes Frau und natürlich Abbe selbst niemand etwas von der Quelle des Fonds erfahren sollte. Schon bald machte Abbe auch von dem festgelegten Recht Gebrauch, die Mittelzuweisung zu erhöhen. Bereits am 1. 4. 1888 wurde der Fonds auf 10000 Mk und kurz danach auf 20000 Mk erhöht. Ebenfalls unter dem Siegel der Verschwiegenheit finanzierte Abbe 1887 den Grundstückserwerb und Bau der neuen Sternwarte. Für Abbe war die Errichtung des Ministerialfonds aber nur ein erster und eher unbedeutender Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung seiner sozialpolitischen Vorstellungen in dem Bereich, der unmittelbar von seinen Entscheidungen abhing. Er betrachtete sich eher als zeitweiliger Verwalter des ihm zugefallenen Vermögens, das Nutzungsrecht daran komme aber allen zu, die an seiner Entstehung Anteil haben. Eine Zeitlang neigte er der Idee zu, sein gesamtes Vermögen dem Staat für Universitätsbelange zu stiften. An diesem Verfahren stieß ihn aber dann doch ab, daß sein Unternehmen dann ein Staatsbetrieb geworden wäre, was er als wenig perspektivreich für die weitere Entwicklung des Unternehmens ansah. Die Carl-Zeiss-Stiftung Der dann beschrittene Weg, über eine Stiftung das Unternehmen in eine juristische Person zu verwandeln, der Abbe den von ihm zu entscheidenden Geschäftsanteil und andere Vermögenswerte überlassen werden sollte, beruhte auf einem Vorschlag des Juristen Regierungsrat Dr. Rothe aus dem Staatsministerium Weimar. Der Fortbestand der Stiftung über den Tod des Stifters hinaus sollte nach der Idee Rothes, die Abbe mit Begeisterung aufgriff, durch eine Regelung zur Aufteilung des Abbeschen Erbes, die zwischen Abbe und der Stiftung abzuschließen wäre, gesichert werden. Nach einer notwendigen Verhandlungs- und Ausformulierungsphase wurde am 19. Mai 1889 die Stiftungsurkunde und am 23. und 28. Mai 1889 der Erbeinsetzungsvertrag unterzeichnet. Zwischen diesen beiden Akten bestätigte der Großherzog von Sachsen-Weimar am 21. Mai die Stiftung und erhob sie zur Juristischen Person.

Regierungsrat Dr. Rothe Im Mittelpunkt der Stiftungsurkunde steht die Universität, für die ein weit über den Ministerialfonds hinausgehendes Förderprogramm festgelegt wurde. Grundlage der Stiftung aber sind die Stiftungsbetriebe. Als Zwecke der Stiftung werden im §1 der Stiftungsurkunde festgelegt: "A. Pflege der Zweige wissenschaftlicher Industrie, welche durch die Optische Werkstätte von Carl Zeiss und die Glasschmelzerei der Firma Schott & Gen. unter meiner Mitwirkung in Jena eingebürgert worden sind - durch Anteilnahme an der späteren Verwaltung dieser beiden Institute nach Maßgabe der bestehenden Verträge und der im Folgenden enthaltenen Anordnungen. B. Förderung mathematisch-naturwissenschaftlicher Studien in Forschung und Lehre durch Zuwendung von Mitteln hierfür an die Universität Jena gemäß den nachfolgenden besonderen Bestimmungen."FN4 Die geradezu als Leitmotiv über der Stiftung stehende Verbindung von Wissenschaft und Industrie wird auch durch die in Dankbarkeit und Würdigung der Verdienste von Carl Zeiß im §2 geregelte Namensgebung unterstrichen: "Die Stiftung soll für alle Zeit den Namen Carl-Zeiss-Stiftung führen zu Ehren des Mannes, der zu obengenannten Unternehmungen den ersten Grund gelegt hat, und zur dauernden Erinnerung an sein eigenartiges Verdienst: auf seinem Arbeitsfeld zielbewußt das Zusammenwirken von Wissenschaft und technischer Kunst angebahnt zu haben." Carl Zeiß war am 3. Dezember 1888 verstorben und konnte so nur noch mit seinem Namen in Abbes Stiftungswerk eintreten, für das er die Grundlagen gelegt hatte.

Carl Zeiß Es ist sicher als Zeichen der großen Bescheidenheit Abbes zu werten, wenn er sich selbst der Öffentlichkeit nicht als Stifter präsentieren wollte, und er hat für seine Lebenszeit festgelegte: "Die Stiftung ist s t r e n g g e h e i m z u h a l t e n und zu diesem Behuf auch ihre Wirksamkeit möglichst der Öffentlichkeit zu entziehen. Insoweit es während der angegebenen Zeit einer Bezeichnung der Stiftung überhaupt bedarf, soll man sich statt ihres wahren Namens der Bezeichnung 'Ministerialfonds für wissenschaftliche Zwecke' bedienen." Die Festlegungen zum Vermögen der Stiftung unterschieden scharf zwischen Lebzeiten des Stifters und den Mitteln, die mit testamentarischer Festlegung nach dem Tode Abbes bereitgestellt werden sollten. Zu Abbes Lebzeiten sollte das Stiftungsvermögen aus den Mitteln des Ministerialfonds für wissenschaftliche Zwecke und - in ihrer Höhe noch nicht festgelegten - von Abbe zu bestimmenden Zuwendungen bestehen. Für den Ministerialfonds wird beginnend mit dem Jahr 1888 ein Betrag in Höhe von 20000 Mk jährlich bestimmt. Die "Letztwillige Zuwendung" wird im §7 folgendermaßen bestimmt: Behufs endgültiger und dauerhafter Erfüllung der Zwecke der Stiftung verpflichte ich mich hierdurch, sofort, nachdem dieselbe die landesherrliche Bestätigung und die Rechte der juristischen Persönlichkeit erlangt haben wird, den aus der Anlage B ersichtlichen E r b v e r t r a g mit ihr abzuschließen. Durch diesen Vertrag wird die Stiftung Universalerbin meines dereinstigen Nachlasses. Als solche tritt sie nach meinem Tode unter den in demselben angegebenen Bedingungen und Bestimmungen, insbesondere auch gegen Übernahme der darin festgelegten Leistungen an meine Familienangehörigen und andere Personen, in alle Rechte und Pflichten ein, welche nach den bestehenden Gesellschaftsverträgen in Bezug auf die beiden im Eingang der gegenwärtigen Stiftungsurkunde erwähnten gewerblichen Unternehmungen mir und meinen Erben zustehen bezüglich obliegen."

Abbe legt die Stiftung in der Stiftungsurkunde auf die Erfüllung hochgesteckter sozialer Zielstellungen fest: "Des weiteren weise ich der Stiftung die Aufgabe zu, jederzeit einzutreten für die Erfüllung der größeren sozialen Pflichten, welche ich nach meiner persönlichen Überzeugung den Gewerbsunternehmungen der Großindustrie zuweisen muß, und umsomehr den hiesigen Unternehmungen auferlegt sehe, als ich voraussetzen darf, daß diese auf lange Zeit eine wirtschaftlich besonders günstige Stellung einnehmen werden. Die Grenze dieser Pflichten ... muß seitens der Stiftung sich nicht bloß nach dem bestimmen, was die Gesetzgebung jeweils vorschreiben oder die herrschende Meinung der Unternehmerkreise für genügend befinden mag, sondern darüber hinaus nach dem Grade der eigenen Leistungsfähigkeit gegenüber der grundsätzlichen Forderung: die sozialen Schäden, welche die privatwirtschaftliche Entwicklung fabrikationsmäßiger Industriebetriebe zu begleiten pflegen, von dem Wirkungskreise der hiesigen Unternehmungen nach Möglichkeit abzuwenden." Abbe hatte mit der Errichtung der Carl-Zeiss-Stiftung und dem

Erbfolgevertrag sein großes Stiftungswerk auf den Weg gebracht,

ohne es mit dem 1889 Erreichten bereits vollendet zu sehen. 1889

gehörte ihm nur die Hälfte des Zeiss-Werkes und ein Drittel

der Firma Schott & Gen. Er war an die entsprechenden

Gesellschafterverträge gebunden und hatte Rücksicht auf die

anderen Gesellschafter zu nehmen. Allerdings endete diese

Rücksichtnahme dort, wo die weitere gedeihliche Entwicklung des

von Carl Zeiß begründeten Gesamtwerkes in Gefahr geriet.

Diese Situation ergab sich bald nach Errichtung der Stiftung. Es wurde

deutlich, daß trotz der großen Verdienste, die sich

Roderich Zeiß noch zu Lebzeiten um die Firma erworben hatte, der

nun ohne seinen Vater zu tragenden Verantwortung als Gesellschafter

nicht gerecht werden konnte. Für Abbe wurde es unerträglich,